这一年,“红利”换来活力

央视一套《时代新人说·奋斗吧!2020》点赞椒江改革工作

新时代、新府城、新出发,历史,总在变革中迸发前进的力量。

2019年是改革攻坚年,从开启新时期到跨入新世纪,我区紧紧围绕现代化湾区建设和“两抓”年活动,以机构改革为契机,以“最多跑一次”改革为牵引,纵深推进各领域改革,各项工作取得了阶段性成效,为高质量建设台州新府城提供了强劲动力。

信访“最多跑一次”改革、“无证明城市”创建、政策性农业保险改革……一项项破解制约发展瓶颈,深化体制机制改革创新。这一年,我区改革工作共获得省、市领导批示肯定7次;新增省级以上改革试点5个,其中大陈岛成功创建国家级海峡两岸交流基地,实现创新突破。

“无证明城市”改革

跑出“椒江速度”

现如今,走进区行政服务中心办事大厅,你会发现,办事窗口前排队的速度变快了、人们手里拿着的资料变少了。在公积金存款窗口,办事群众甚至仅持一张身份证便可轻松完成公积金提取。

“现在办事越来越方便了,不用再一趟趟跑去街道、部门开证明,省下了很多时间!”前来办理“租赁自住住房提取住房公积金”事项的市民徐女士由衷地说。

这个改变,得益于椒江的一项改革,一场刀刃向内的政府自身革命——“无证明城市”改革。改革后,有些事通过数据共享即可代替证明、有些事出具一份“个人承诺”就可以不用打证明、还有的事用“部门跑腿”代替群众来回……

证明“我妈是我妈”、证明我家有几套房、证明我是一条单身狗……长期以来,各类“奇葩证明”“重复证明”“循环证明”层出不穷,上了群众和企业办事的“黑名单”。奇葩证明的背后,是群众不断在各部门间“跑断腿”“磨破嘴”“办事难”“难办事”的辛酸,也成为公共服务水平仍有待提高的一个标识。

“从今天起,椒江进入‘无证明时代’,全区梳理出来的需要居民、企业自己去政府部门、公用事业单位、服务机构开具的695项证明事项,全部取消!”2019年4月1日,区政府重拳出击,主动接过了百姓肩上提供证明的担子,全面实施“无证明城市”改革。

其实,“无证明城市”不是说不需要证明,而是由政府部门主动承担责任,通过“数据共享”“部门核查”“个人承诺”三条路径来代替老百姓“跑断腿”去开证明。“无证明城市”,是政府部门用行动践行百姓“最多跑一次”的庄严承诺。

2018年11月,台州市提出全面创建“无证明城市”。区公安、民政、市场监督管理等9个部门分别抽调了业务骨干,成立了“无证明城市”工作专班。

同年12月21日,区政府召开创建“无证明城市”部署动员会,动员全区各级各部门自我加压、刀刃向内、自我革命,全力推进“无证明城市”创建工作。

“无证明城市”创建让百姓办事更快捷

自动办税大厅

“义家”

从备案到开工耗时不到一个月,浙江方远力鑫真空设备有限公司顺利拿到了施工许可证。

“百人助跑,千人体验”活动现场

浙江方远力鑫真空设备有限公司效果图

部分照片由相关单位提供

2019年4月1日,一张“取消清单”面世,明确上面梳理出的695项证明将全部“清零”,椒江提前进入“无证明时代”!

自启动“无证明城市”创建工作以来,椒江共梳理4386项权力事项,证明梳理范围涵盖76个政府部门,按照“法无规定一律取消、法有规定无需提交”的工作原则,争取直接取消一批、信息共享一批、部门核查一批、书面承诺一批,经过长达6个月的梳理和对接,清理各类证明695项。并按要求完成办事指南更新工作,创新推出“三级联动”核查机制和“专窗服务”模式,形成材料清单无证明,解决路径标准化,市外证明有服务,基本创成“无证明城市”。

“以椒江为例,白云街道预计一年可减少证明材料998件(原为1027件),横河社区预计可减少475件(原为486件),减少证明材料达95%以上;在全市率先制定《设立服务专窗规定》,为到外地办事需要开证明的群众提供绿色通道,确保‘一人到责’‘一章到位’……”2019年5月31日,在台州市“无证明城市”新闻发布会上,椒江创“无”工作获得充分肯定。

据统计,创成“无证明城市”后,我区9个街道(镇)预计一年共减少证明材料10000余件,203个行政村可减少60000余件,57个社区可减少20000余件;通过数据共享、部门核查、个人承诺等捷径实现快速办理,群众办事平均可提速2至3小时。

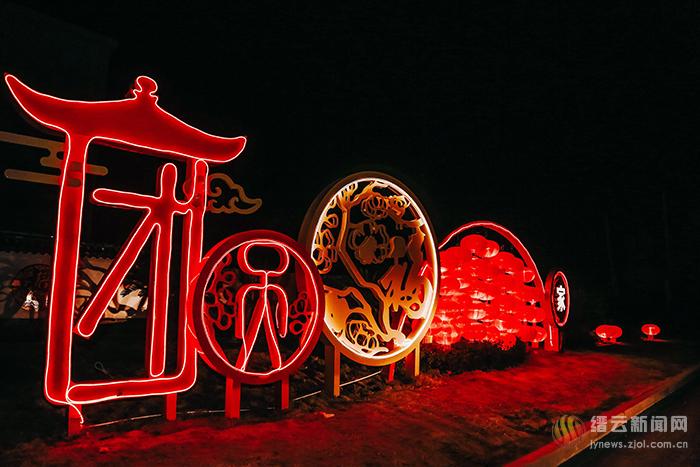

“义家”群团改革激活基层能量

修鞋、理发、剪指甲……为村民提供便民服务和健康义诊;组织志愿者到结对帮扶困难户家里开展走访慰问活动,为困难家庭送去生活必需品;开展交通文明劝导活动,引导交通参与者自觉遵守交通法规,提升城市交通文明水平……这一年,在椒江的大街小巷、角角落落,“义家”志愿者们忙碌的身影随处可见。

近年来,我区坚持以群团改革为总牵引,在全省率先建成首个区级“群工、社工、义工”基地,以“大群团”的创新模式,激活基层群众参与社会治理的活力,走出了一条群团引领带动、社会力量联合的社会治理新路子。

12个群团组织、454个社会组织、2256个社区备案社会组织……“义家”充分发挥社会力量在参与基层治理中的主体作用,有效整合和链接服务资源,按“社会协同、公众参与”要求打造的区级社会治理服务平台。这些活跃在椒江基层的社会力量,以“义家”为中心,各社会组织为纽带,建立区、镇(街道)、社区(村)三级枢纽型社会组织联合会。最大限度把不同领域、不同行业的社会组织、草根精英团结起来,共凝聚人民调解员、律师、退休干部、老娘舅、志愿者等各类社会力量约40000余人,有效提升基层参与社会治理的覆盖面。其中,参与信访化解22件,化解率90.9%,参与调解各类矛盾纠纷件960件,调解成功率达100%,调处金额达3400多万元。

与此同时,我区探索群团组织“增三性、去四化”实践路径,以“群团联合会”为牵引,有效整合群团组织资源,统筹社会力量,精准对接群众需求,群团改革成效初步显现,共建共治共享社会治理格局逐步形成。通过“群团联合会”引入社会力量参与治理,让专业的人来处理专业的事,目前已成功对接社会组织100多个。

制度改革激发创新活力,为打造中心工作品牌,“义家”依托“群团联合会”发动群团组织和社会力量主动参与中心工作。比如,“群团联合会”以乡村振兴为契机,统筹工青妇科协力量,广泛联系、挖掘服务对象中乡贤力量,推动乡贤参与乡村振兴,形成了乡贤工作“四篇十二法”。去年以来,广大乡贤与椒江各地签订乡村振兴项目134个,涉及金额37.8亿元,尤其在推动一江两岸开发建设、化解矛盾纠纷等方面发挥了积极作用。

据统计,“义家”自成立后,共接待各级领导和兄弟单位领导考察调研58批次;组织开展社工、义工、社会组织骨干培训、讲座59场次,公益沙龙5场,总培训超过3060人次;公益广场便民服务167场次,服务群众3720人次,服务时间超过920小时;义行社区18场次,服务群众2740人次,服务时间1060多个小时;文艺敬老演出39场次,服务群众8850人次;社工机构服务325场次,惠及42980多人次;新招募义工(志愿者)89人,掌上义家新注册119人,到11月底访问量超过9.4万人次。义家爱心凉棚送清凉持续12天,累计服务群众6000人以上。各社工机构组织人员赴临海参加灾后恢复工作,据不完全统计约200多人次。

下一步,“义家”将聚焦群众需求,进一步增强群团组织服务群众的精准度。同时,瞄准基层社会治理难点,以“社会治理目录清单式”为载体,推动群团组织和社会力量参与矛盾纠纷化解。建立“区—镇(街道)—村(社区)”三级联调、联动、联处的人民调解工作网络,推进矛盾调处“一站式”受理、“一条龙”服务、“一揽子”解决。

“标准地”改革释放惠企红利

从备案到开工仅耗时不到一个月,日前,浙江方远力鑫真空设备有限公司顺利拿到了施工许可证,启动开工。这一年产10000台真空泵的建设项目将以最快速度落地。

在椒江,拍了“标准地”,企业再也不用为跑证发愁了。这一年,我区融合推进企业投资项目和工程建设项目审批改革。组建企业投资项目审批工作专班,建立配套的代办队伍和运行机制,深化“标准地+承诺制”改革,进一步压缩投资项目审批时间。一块小小的“标准地”背后,折射的是项目审批的优化和土地的高效利用,企业受益,彰显的是改革红利正在充分释放。

据悉,“标准地”是指土地出让时把每块建设用地的规划建设标准、能耗标准、污染排放标准、产业导向标准、单位产出标准等给予明确,并在企业拿地前,告知该地块的使用要求和标准。目前,椒江挂牌的“标准地”主要面向医药健康、缝制设备、智能马桶三个千亿产业和电子信息、汽车零配件、农用机械三个百亿产业组成的“三千三百”产业集群,重点支持优质企业重大项目加快落地。

自2018年6月份开始,我区全面推行“标准地”制度,让有限的土地资源发挥最大效益。这不仅是实现一般企业投资项目最多90天的主要举措,也是深化项目投资领域“最多跑一次”改革的一次积极探索。

2019年,我区以“最多跑一次”改革为牵引,构建事前、事中、事后“全生命周期”服务体系,蹄疾步稳推进“标准地”改革。现在,从拿地到开工,手续化繁为简。“承诺书+全程代办”服务,刷新了企业建设开工新速度。在区行政服务中心,投资项目综合审批窗口,企业只要签署承诺书,就可直接开工建设,不需要跑各个部门申请各类审批。标准地成交备案后,由发改部门全程代办,帮助企业走完各项流程,30个工作日内便可拿到施工许可。建成投产后,相关部门按照既定标准与法定条件验收。发改、自规、住建分别牵头代办项目立项、规划许可、施工许可和竣工验收各个阶段,同时建立一街道(园区)一代办制度,由每个街道(园区)确定本单位代办联络人,共同为项目业主提供全程跟踪服务。

“以往每个项目需要逐一进行环节繁杂的能评、环评,费时又增加成本。”区发改局行政审批科工作人员说。过去拿一块地短则7至8个月,长则1年,现在只需要3个月时间。截至目前,全区完成一般项目审批96个,100%实现一般项目审批90天内完成;成功出让8宗标准地,完成审批7宗,100%实现标准地项目审批30天内完成。

这一年,椒江开展“百人助跑,千人体验”等全民监督活动,坚持“开门搞改革”。建立督察制度,常态化开展专项督察,下发任务交办单5件,督办单3件,督察通报1次。

这一年,全区推进自助办税改革,推广电子税务,建设半小时自助办税圈。在大陈岛创设税收金融服务中心,一站式提供140项涉税事宜办理。

这一年,小微园区探索实施“最多跑一次”改革,目前已整理下放税务、市场监管、社保等63项政务服务事项,为园区和周边100多家企业提供代办和审批等服务,自助终端发放税票9000多张。

这一年,椒江在全省率先探索实施政策性农业保险“一件事”改革,申报政策性农业保险改革省级试点,实现农业保险理赔“零次跑”“快速赔”。超强台风“利奇马”正面登陆后,首笔13.53万元理赔款于灾后24小时内送到农户手中,大陈镇300余户受损农房3天内完成勘查定损。

……

一个个先行先试的改革举措,释放活力,撬动发展,为这座城市加快发展打开了更为广阔的空间。

2020年是打赢脱贫攻坚战,全面建成小康社会的决胜年,也是“十三五”收官之年,站在新的历史起点上,椒江将紧紧抓住新时代的大机遇,发扬创新精神,谱写新时代改革新篇章。