虞家人与缙云麻鸭的五十余载情缘 非遗传承故事

浙江在线-缙云新闻网7月6日讯(缙云新闻网通讯员 徐嘉敏) 专门雇人打理的养鸭场、有序运作的加工厂、专业的运营团队......这些是缙云第一代鸭农们想都不敢想的场景。

虞挥,缙云麻鸭非遗传承人,这个1988年出生的年轻小伙已经和缙云麻鸭打了十多年交道。

虞挥是个地地道道的农三代,从爷爷辈开始,养殖缙云麻鸭就是家里的一件大事。上个世纪六十年代,虞挥的奶奶胡巧妹在与退伍回乡的丈夫虞仙福结婚后,为了谋生开始养起了缙云麻鸭。

胡巧妹回忆起了过去的苦日子:“种种田,赶赶鸭,有时候去种地就赶着鸭去,有时候也放池塘里养。在田地里的日子很憋屈,因为当时是耕作区,要帮他们把草割了。不然我们鸭子赶进去还要被他们骂。”

艰苦的养殖条件,并没有让胡巧妹和虞仙福退却,而是默默坚持,与缙云麻鸭风雨兼程。

胡巧妹说她年轻时没有安安心心吃过一顿饭,一直与丈夫虞仙福奔波于生计,家务活、农活、养鸭充斥了他们的生活。

“只要赚得了钱,而且是正大光明地赚钱,工作辛苦没关系,我们都是很能吃苦的。以前我儿子在帮忙捞鸭子吃的水草时,因为接触了脏水,大腿的肉都溃烂了,永亮以前也是真的很辛苦。”胡巧妹说。

虞永亮是胡巧妹的儿子、虞挥的父亲,出生于1966年,他十多岁时正值缙云麻鸭发展最为辉煌的时期。“4万鸭农闯天下”一度谱写出了乡村振兴的佳话,虞永亮也就成为了其中一员。

虞永亮告诉记者,“那时我就觉得父亲跟母亲很不容易,他们非常吃苦耐劳,一开始选择去养鸭仅仅是为了减轻父母的压力。”

虞永亮从小在父母的耳濡目染下早已有了丰富的麻鸭养殖经验,年仅十五岁的他兴冲冲地就赶着鸭子开始了他的游牧之路。

从缙云到丽水,从丽水到庆元,又一路往福建去,虞永亮每天都是天黑了到哪就在哪住下,天亮了就继续赶路,非常的辛苦。在福建呆了一年多后,最终去了广东。

历时两年,徒步一千多公里的游牧经历成为了虞永亮宝贵的财富,为他今后的事业夯下了牢固的基石。

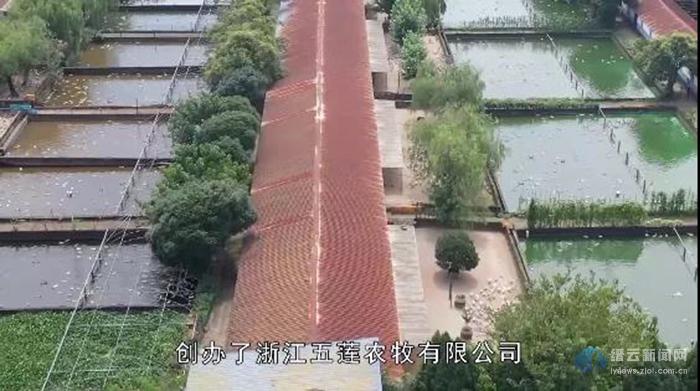

“那时其实我心中有个梦想,既然养殖业行情这么好,能够让我们增加收入,我就想着能不能带动更多的农户来参与缙云麻鸭这个事业。所以在2001年,我就回到浙江这边创办了浙江五莲农牧有限公司。”

二十一世纪初,公司运营的风生水起,缙云麻鸭曾一度成为全县的重要产业,成为农民增收的重要途径。然而,虞永亮的儿子虞挥却在公司这样的风光之下提出了自己的想法。

虞挥告诉记者:“父辈已经把缙云麻鸭做到了产业化,打下了一定基础。到了我这里,就想升级,想做缙云麻鸭的品牌化,让缙云麻鸭更加有品牌知名度,更加有附加值。”

刚进入父亲的企业时,虞挥从底层做起,饲养麻鸭、挑拣鸭蛋、装卸货物,什么活他都干。当同龄的小伙伴三五聚会潇洒娱乐的时候,虞挥的大部分时间都与缙云麻鸭一起,习惯了每日的腥臊味与烟火气息。

虞挥接手后为处于低谷的公司注入了一股新力量。这些年,虞挥逐渐将养殖资源优势转化为加工、销售优势,打造“缙云麻鸭”升级版。

虞挥将缙云麻鸭做成深加工产品之后,缙云麻鸭这个品牌,以缙云为中心辐射到了全国各地。

缙云有上万像他父母一样的普通鸭农,他们勤勤恳恳地养殖缙云麻鸭,却由于发展形式单一始终无法真正致富。作为如今缙云麻鸭产业的领军人物,虞挥主动担起社会责任,与全县鸭农合作,收购缙云麻鸭和鸭蛋,深加工后销往各地,带动1000多户鸭农致富,实现人均增收2万多元。

缙云“四万鸭农闯天下”曾闻名中国大地,如今它虽然已成为历史,但其“闯天下”的脚印依然存在明显的痕迹,虞挥深知自己取得如今的成绩是踩在巨人的肩膀上。

虞挥:“作为农三代,我很幸运。前面的很多风风雨雨,包括一些弯路,我的父辈跟祖辈都已经走过了,分享给我很多经验。但是对于我目前所做的品牌升级的过程中,其实还是有碰到很多的困难,还有很多创新要去做,我会带着他们当初创业时那种坚韧不拔的精神,继续把我目前的这个事业做得更大更好。”

一份工作,一辈子的事业,坚定的意志和信念是这三代人心与心的传承。